「菊水作戦」とは、太平洋戦争末期、沖縄に来襲した連合国軍に対し、航空機特攻を中心とした日本海軍の作戦です。作戦の主体は第一機動基地航空部隊で、沖縄戦が始まった直後(1945年4月6日)の菊水一号作戦から、沖縄戦が終了する直前(6月22日)の菊水十号作戦まで行われました。同時期に陸軍も策応して特攻作戦を行いました。こちらは「航空総攻撃」と呼ばれていますが、合わせて菊水作戦として表記いたしました。

航空機特攻については、「巡洋艦「北上」と人間魚雷「回天」」の記事で、次のようにまとめさせていただきました。

「特攻」と云うと、まず思い出されるのが「神風」に代表される航空機による特攻であろう。この航空機特攻の中心となったのは「ゼロ戦」であった。ゼロ戦は、「零式艦上戦闘機」という名前から分かるように、本来は航空母艦に搭載するための戦闘機である。ところが、戦争末期には、空母に離発着できる腕を持つパイロットなどいなくなってしまったし、新しいパイロットを訓練するための時間も物資も無かった。また、この頃の戦闘機に求められたのは、ゼロ戦のような長い航続距離を持つ軽戦闘機でなく、陸上の飛行場から飛び立って、B29などの爆撃機を迎撃する重戦闘機であった。そこで、型落ちとなったゼロ戦に訓練不足なパイロットを乗せ、250キロとか500キロ爆弾を搭載して特攻させたわけである。ゼロ戦のような軽戦闘機に500キロもの爆弾を取り付ければ、飛んでいるだけで精一杯だから、結果は言わずものがなであろう。

特攻とか、神風というと、九州の基地から飛び立って行く映像がよく紹介されます。(ヲタに云わせるとあれは特攻機では無いらしいけど、菊水作戦に参加している機体ではあると思う)で、あの飛行機はどこに向かっているかというと、沖縄であります。特攻はフィリピン近海とかでも行われましたが、最大の特攻作戦が、沖縄諸島周辺のアメリカ艦隊を攻撃目標とした、この「菊水作戦」であります。

ウィキペディアの記述によると、この作戦において、海軍機は940機、陸軍機は887機が特攻を実施し、海軍では2,045名、陸軍では1,022名が特攻により戦死した。とありました。1827機のうち、133機が命中、122機が至近弾となったと云いますから、命中率は7%、至近弾まで合わせると14%の特攻機が敵艦船に損害を与えたことになります。

この結果、アメリカ軍の艦艇36隻が撃沈し、218隻の艦艇が損傷しました。菊水作戦によるアメリカ軍の戦死者は4,907名、負傷者は4,824名。この他に、イギリス軍とオランダ軍にも数百名の死傷者が出たとあります。アメリカ海軍が第二次世界大戦で、最も多くの犠牲を出したのが、この沖縄諸島周辺海域での戦闘によるものでした。

命中率7%をどう評価するのかは難しいところです。特攻機が撃沈したのは、駆逐艦などの小型艦艇が中心でした。しかし、太平洋戦争末期は、まともに戦っては日本軍は米軍に全くと云ってよいほど歯が立ちませんでしたから、この戦果は大変魅力的であり、軍部が特攻という戦術に傾倒していった理由が分かります。

特攻機に関する逸話で「片道分の燃料を積んで・・・」というものがありますが、これは事実ではありません。菊水作戦は索敵特攻でした。沖縄近海に米艦隊がいることは確かですけど、必ず敵艦と遭遇できるわけではありません。その場合は、帰還して次のチャンスを待つという方針がとられていました。(飛行機もパイロットも貴重ですから)出撃したものの敵艦が見つからず帰ってきた事例は、半分近くあったようです。また、特攻が成功したときは、積んでいた航空燃料が燃えることで破壊力が増大するとされて、これも、燃料をしっかりと積んでいた理由の1つとされています。

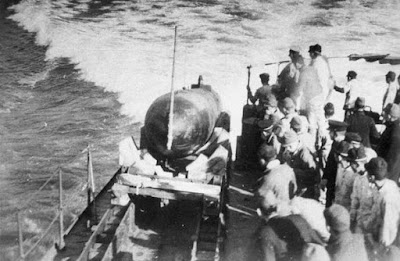

特攻に対する米軍の作戦は次のようなものでした。航空母艦や戦艦などの主要艦艇の周辺に、対空レーダーを搭載した駆逐艦をレーダーピケット艦とし、対空機関砲を搭載した小型艦艇とで、早期警戒体制の任務にあたらせました。レーダーピケットの情報は管制室へと送られ、空母から発進した戦闘機が特攻機の迎撃に向かいました。

対する日本軍機は全てが特攻機だったわけではありません。米艦隊の位置を探る偵察機、特攻機を誘導する支援機、さらに多くの戦闘機が、特攻機の護衛として、あるいは囮として参戦しました。

菊水作戦は、第十号まで実施されました。各回の作戦機は数百機、そのうち特攻機は200機ほどで、未帰還率は約50%とありました。特攻機のほとんどは、米戦闘機の迎撃や、艦船の対空砲火で撃墜されましたが、何機かは、防空網を掻い潜り特攻を成功させました。成功率は7%でしたが、突入された艦艇の被害は大きく、多くの米兵が犠牲となりました。

最も犠牲が多かったのが、周辺に配置されたレーダーピケット艦でした。特攻の目的からすれば、ピケット艦よりもその奥にあるはずの航空母艦を狙うべきなのですが、特攻機のパイロットは極度の興奮・緊張状態にありますから、対空砲火を浴びると目の前にある駆逐艦に突入してしまったり、炎上している艦船に突入したそうです。(「空母はあちら」って看板をつけてた駆逐艦の逸話もあるけど、たぶん嘘)。沖縄戦でレーダーピケット艦の任務についた駆逐艦は101隻。そのうち10隻が撃沈され、32隻が損害を受けたとありました。

沖縄周辺海域への特攻は、沖縄本島での地上戦と時期を合わせて行われています。米海軍の任務は、地上戦を戦っている陸軍や海兵隊を、艦砲射撃や航空機攻撃で支援することでした。ですから、米軍が地上戦をしている間は、沖縄近海に張り付いていなければなりません。日本軍が特攻を仕掛けてくることが分かっていても、沖縄を離れるわけにはいかなかったのです。米兵の肉体的、精神的負担はかなりのもので、海軍の司令官が、陸軍の作戦進行が遅いことを(海軍への嫌がらせで、わざとゆっくりしてるのだろうと)抗議したとありました。

米軍は、日本軍以上の犠牲者を出し、精神障害を引き起こす兵士も続出しました。しかし、米軍は、損失した艦艇を補充し、疲弊した兵士をローテーションしました。任務途中でしたが、司令官の交代も実施しています。一方的な攻撃を受けながらも、米海軍は沖縄近海に踏みとどまりました。菊水作戦が目的としていたのは戦局の挽回です。日本軍は、菊水作戦により、米軍に多くの損害を与えることはできましたが、目的を達成することはできませんでした。やがて、特攻に使用できる航空機が不足するようになると、鈍足の練習機までも使用するようになり、戦果は回を重ねるごとに乏しくなっていきました。

沖縄戦が終結すると米艦隊は沖縄近海から離れました。米艦隊の存在位置が分からなければ、特攻機を飛ばすことはできません。菊水作戦は終了し、軍部は来たるべき本土決戦に備えて、特攻戦力を温存する方針をとります。

貼り付けさせていただくのは、アメリカ海軍による対特攻機戦術に関する軍事教育用映画とのことです。前半は特攻戦術の分析、後半は特攻機に対する心得の啓蒙という構成です。映画の中で、軍服を正式に着用することが繰り返し指示されていました。裏を返せば、アメリカ海軍の兵士の中には、軍服をちゃんと着ていない奴が多くいたということでしょうか。

特攻機が船の側面中央から左右45度以内に収るように操艦することなど、様々な対策を理路整然と述べた後で、「敵機を60秒も追跡してから7,000ヤード(6,400m)地点で(ようやく)対空射撃なんてトロいことをやってんじゃねぇ。」と檄を飛ばし「ともかく撃ちまくれ!」ってオチで終わるところが、如何にも物量にモノを云わせるアメリカっぽい。(結局、それかよ)米兵の苦笑いが目に浮かびます。

人命軽視の特攻作戦とは云っても、飛行機もパイロットも貴重ですから、やるからには少しでも成功率を高めるような戦術がとられていました。特攻機の侵入を支援するために、多くの飛行機が作戦に参加していたことは知られていましたが、米軍がそれらを細かく分析していたことが分かります。さらに一兵士に至るまで、情報を共有しているところが米軍の強さの秘密なんだと思いました。

他にも興味深い説明がありました。1つは、特攻機が先に爆弾を投下してから突入している例の紹介です。第58任務部隊旗艦の空母「バンカーヒル」に突入する映像があって、これは、特攻を取り上げる番組で必ず使われるのですが、その時の記録でも、特攻機は突入する前に爆弾を投下しています。今まで語られていたのは、特攻機は、爆弾を括り付けていたので投下は不可能だったということで、それが特攻の非人道的な面を強調していたのですが、先に述べた片道燃料のことと合わせて、伝えられていた特攻機のイメージと事実は少し違うようです。

特攻機の最大の敵は、米軍の戦闘機です。特攻機の9割近くが、敵艦隊に辿り着く前に戦闘機によって撃墜されています。ただし、戦闘機は艦艇の防空射程内には入らないよう決められていました。でないと、味方の飛行機が邪魔で、対空砲を撃てませんからね。逆に云うと、特攻機は敵艦の防空射程内に入り込めば、戦闘機の追撃からは逃れられたわけです。

正攻法で完敗したマリアナ沖海戦を日本が降伏する最初のきっかけと考えるならば、特攻という手段を用いても侵攻を止められなかった沖縄での敗戦が、降伏する最大のきっかけだったことは明らかです。もはや万策尽きたはずの日本軍でしたが、菊水作戦での(微妙な)戦果が、軍部に妙な自信を持たせてしまいました。軍部は特攻を基本戦術とした本土決戦を本気で考えるようになります。

一方、アメリカはジレンマに陥っていました。沖縄戦だけでこれだけの損害が出るのですから、本土決戦を行った時の損害は想像もできません。8月には、ヤルタ会談の密約でソ連が対日参戦することが決まっていました。原爆完成の報告を受け、各国の思惑が交錯する中で、7月26日に「ポツダム宣言」が発表されます。

これに対して日本政府は「黙殺」という態度を表明しました。これは極めて日本的な表現で、表向きはNOだけど本音はYESという意味。(受け入れたいのはヤマヤマなんだけど、軍部の説得も必要だから、ちょっと待って、ということ)無回答も有り得たのですが、何か言うべきという軍部の要求で「黙殺」という表現を使ったとされています。ところがアメリカは、これを「拒否」と受け取りました。8月上旬に起きた悲劇の全ては、日本の自己責任とされたのです。

関連記事です。お時間があれば。

沖縄の陸上戦についてです。

太平洋戦争開戦についてです。